导读:人民币跨境结算;中美大国博弈、地缘政治、意识形态、及价值观等非经济因素对产业链供应链布局的影响越来越大。多边央行数字货币桥研究项目成果;创造良好的金融环境。

人民币国际化是指人民币能够跨越国界在境外流通,成为国际上普遍认可的计价、结算及储备货币的过程。2020年11月15日,历时8年的《区域全面经济伙伴关系协定》(Regional Comprehensive Economic Partnership,RCEP)正式签署,共有包括东盟十国、中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰在内的15个成员国参与,标志着世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式形成。RCEP的签订是我国开展区域经济合作的重要举措,也为我国提供了以贸易合作与投资合作为基础,先实现人民币“RCEP区域化”,最终实现人民币国际化的现实路径。

RCEP区域内人民币跨境使用情况

我国是RCEP区域内经济规模、人口规模和国土面积最大的国家,占据56.7%的区域经济份额和62%的区域人口份额,是大多数RCEP国家的第一大贸易伙伴和重要投资来源国。近年来,我国与其他RCEP国家间的经贸、投资往来持续增加,我国与RCEP国家的人民币国际化合作政策持续深化。目前,已初步建立起多层次、宽领域的人民币国际化合作政策框架,人民币使用的金融基础设施初步建立,人民币使用环境不断优化。

(一)人民币跨境结算大幅增长

RCEP国家是人民币跨境结算的重要区域。2020年,RCEP国家的人民币跨境收付金额合计超过5.34万亿元,同比增长53.9%,在同期人民币跨境收付总额中的占比超过18.8%。其中,东盟地区在货物贸易项下人民币跨境收付金额合计为7458.98亿元,同比增长20.2%;直接投资项下人民币跨境收付金额合计为4250.99亿元,同比增长70.8%。RCEP国家中,新加坡、日本和韩国是进行人民币跨境收付较多的国家。2020年新加坡人民币跨境收付份额上升为12.9%。日本和韩国分别是RCEP区域中人民币跨境收付排名第二和第三的国家,2020 年的份额为2.6%和1.6%。此外,澳大利亚、越南和马来西亚也是使用人民币跨境收付较多的国家。

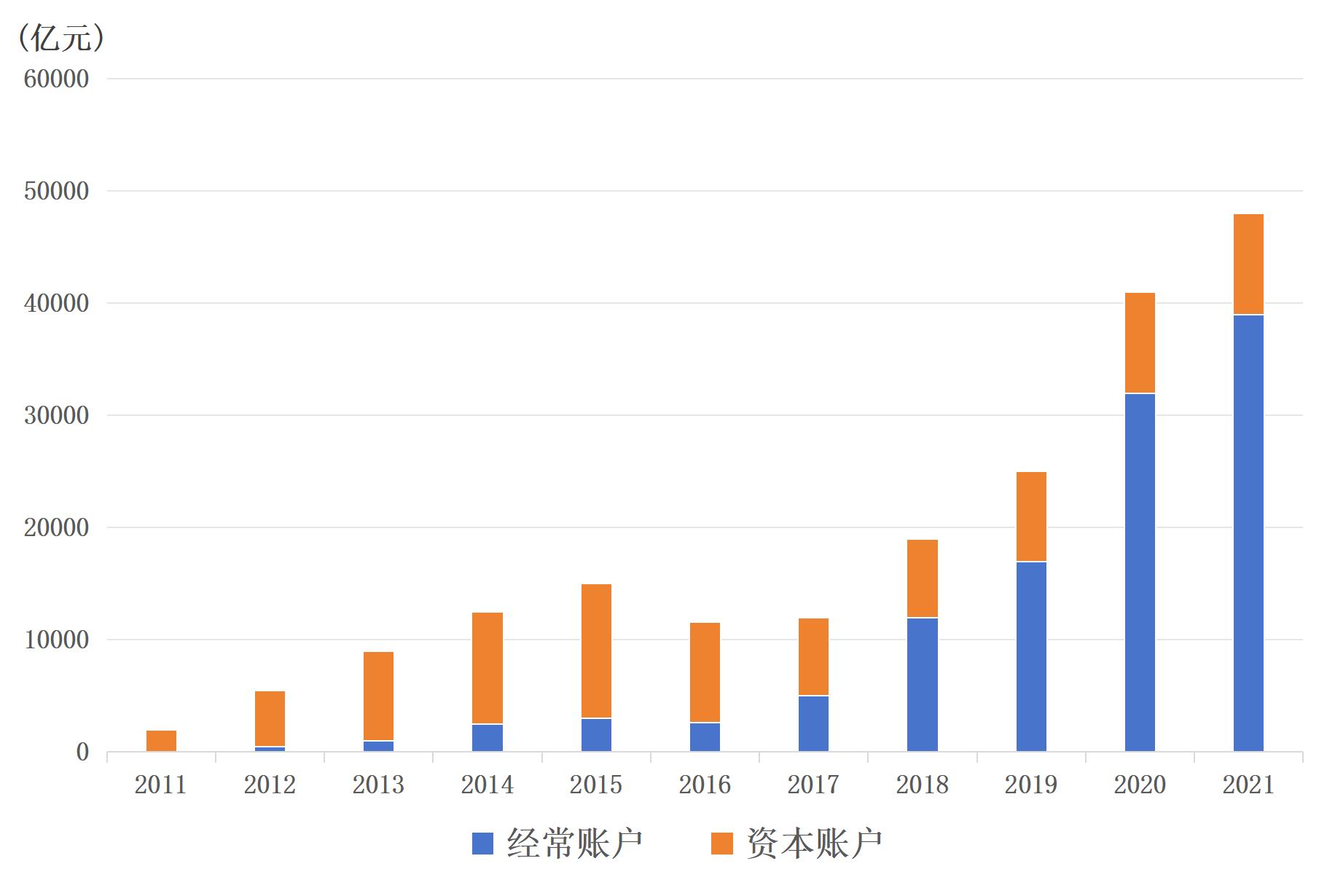

图1:我国与东盟国家人民币跨境收付金额变化

(二)大宗商品人民币计价取得突破

RCEP区域大宗商品人民币计价有广阔的空间。2023年1月11日,商务部、中国人民银行联合印发了《关于进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用促进贸易投资便利化的通知》,《通知》提出,支持大宗商品人民币计价结算,支持我国与周边国家(地区)、区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)区域内贸易投资人民币结算,为人民币跨境使用创造良好环境。2019年以来,国内多家钢铁公司及其贸易商与必和必拓、力拓等RCEP区域内主要铁矿石供应商相继完成多笔人民币计价结算业务,铁矿石贸易人民币计价结算示范效应初步显现。除此之外,上海期货交易所天然橡胶期货价格已经成为东南亚橡胶生产企业定价的基础。

(三)离岸人民币市场建设快速发展

中国人民银行人民币跨境支付系统(CIPS)于2015年10月正式上线运营,现已成为人民币支付清算的重要基础设施。截至2022年底,我国已在新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、老挝、日本、韩国、澳大利亚等RCEP国家设有人民币清算行,人民币跨境支付系统(CIPS)也已经实现东盟国家全覆盖,逐步形成了RCEP区域内的人民币清算网络。根据SWIFT 2022年12月数据,韩国、新加坡、日本、澳大利亚分别是全球第四、五、七和八大人民币外汇即期交易经济体,相关交易在全球人民币外汇即期交易份额中的占比分别为14.5%、12.8%、7.6%和7.3%。

RCEP区域离岸人民币市场的金融产品逐渐丰富。2010年到2020年RCEP国家累计发行人民币离岸债券152支,累计金额为936.26亿元,在离岸人民币债券中的份额约5%。从发行市场而言,新加坡是RCEP地区中最主要的人民币离岸债券发行市场,发行金额占比为30%;从发行主体来源国而言,韩国和新加坡是RCEP地区主要的主体来源国,在RCEP区域发行金额中的比重分别为44.8%和25.1%,来自澳大利亚和日本的发行主体的总发行比重为24.3%。

(四)双边金融合作持续深化

东盟地区是我国开展跨境贸易人民币结算较早的地区之一,我国与东盟已经建立起多层次、宽领域的货币金融合作框架。中国人民银行与印度尼西亚、马来西亚、泰国、新加坡、老挝等国央行签署了双边本币互换协议,与老挝央行签署了本币合作协议。2021年3月,中国人民银行与柬埔寨国家银行签署双边本币合作协议,将本币结算范围扩大至两国已放开的所有经常账户和资本账户下交易。2021年9月,中国人民银行与印度尼西亚银行正式启动中国-印尼本币结算(LCS)合作框架,并在浙江同步推出人民币/印尼卢比银行间市场区域交易。人民币对新加坡元、泰铢、马来西亚林吉特、柬埔寨瑞尔实现了直接交易,老挝央行在当地推出了人民币基普直接交易。

(五)人民币外汇储备不断增长

RCEP国家中,马来西亚、日本、柬埔寨、菲律宾、新加坡、泰国、韩国、印度尼西亚以及澳大利亚这9个国家在人民币国际化之初就将人民币纳入储备投资组合,RCEP区域约64.3%的国家已将人民币纳入国际储备,说明人民币已经在RCEP区域发挥了一定的国际储备职能。在已披露的持有人民币国际储备额度中,日本对人民币国际储备的持有量最大,将人民币纳入国际储备时的份额约为当时外汇储备总额的5.34%。其次为韩国,人民币外汇储备约为外汇储备总额的1%。

RCEP框架下推动人民币国际使用面临的困难和原因

(一)人民币区域使用仍然较少

尽管人民币在我国与RCEP其他国家的跨境支付中得到了越来越多的使用,但是目前RCEP国家之间的结算和支付主要还是美元,RCEP跨境清算仍主要依托SWIFT系统。在中美大国博弈中,一旦面临选边站队,RCEP其他成员恐怕绝大多数会“选边”美国。日本、韩国、新西兰和澳大利亚对人民币的接受度很低,东盟国家受美国的影响也比较大,“经济靠中国、安全靠美国”的情况仍然存在,东盟国家的国际结算、国际支付和国际储备货币仍然以美元为主,越南、柬埔寨、老挝和缅甸等国甚至出现了美元化的态势。有些东盟国家虽然允许人民币在边境贸易中流通,但其机构和居民仍不能开设人民币账户。目前我国仅与印度尼西亚、越南、老挝开展双边本币结算,越南尚未将人民币的流通使用权限扩大到全国范围,存在“边境流通,内陆受限”现象。缅甸则不允许企业和个人在当地银行开立人民币账户。

人民币金融基础设施仍然比较薄弱。截至2023年1月,有5个东盟国家尚未是人民币跨境支付系统(CIPS)直接参与者,相关机构只能以间接参与者的身份获得CIPS提供的服务,缺乏高效便捷的支付清算平台来支撑跨境人民币业务的拓展。这也客观反映出大部分东盟国家银行的跨境和离岸人民币业务量较少。目前在东盟国家仅有47家中资金融机构的分支机构,且主要分布在新加坡(11家)和马来西亚(10家),而在缅甸、柬埔寨、文莱等金融相对落后的国家,仅各有1-3家分支机构。

当前,在人民币尚且不能自由兑换、境外人民币回流渠道不畅、我国资本账户没有完全开放、离岸人民币资金池规模有限、人民币计价投资产品较少的情况下,人民币很难作为第三方货币在RCEP其他成员之间广泛使用,而能作为第三方货币广泛使用是货币国际化最重要的标志和关键环节。可见,尽管取得了很大进步,但人民币在区域各国的储备货币、计价货币、结算货币中的比重仍然较低。人民币区域化仍然任重道远。

(二)重塑RCEP区域产业链供应链面临较大挑战

首先,亚洲区域一体化程度相对较低。从各区域对比来看,欧洲、北美和东亚三大区域板块区域内贸易在全球贸易中的比重是显著上升的。但是,比较而言,欧洲的区域内贸易比重最高,经济一体化程度也是最高的。欧盟2021年区域内贸易占欧盟贸易总额的比重高达61.2%,比2008年上升了0.7个百分点。而在北美,2021年美国对墨西哥和加拿大的出口占其出口的比重达到33.3%,虽然比2008年提高了14.2%,但仍然远低于欧洲区域内贸易的水平。而在东亚,2021年我国对东亚国家的出口占总出口的比重为23.74%,进口占比为30.33%;而日本的出口和进口占比分别达到了43.58%和42.91%,韩国的出口和进口占比分别达到了48.89%和40.3%。我国的区域内贸易占比实际上是低于日本和韩国的。

其次,从国际产业分工格局看,欧美等发达经济体在高端制造垂直化分工中居主导地位。2021年,全球出口前10的国家中美日欧等发达经济体占到7位。芯片、集成电路、航空发动机等核心零部件以及高精尖机械设备生产技术仍由欧美发达经济体垄断。我国中央处理器、存储器、汽车芯片等对外依存度都在90%以上,光刻机、刻蚀机、离子注入机等半导体制造设备对外依存度为70%,硅片、光刻胶等关键材料对外依存度均超过80%,这些主要来自欧美。欧美跨国公司仍然是全球产业链供应链的主导力量,我国企业在研发质量和创新能力方面与欧美企业相比仍存在较大差距。在2021年《财富》500强企业创新能力前10名中,美国有7家,我国仅华为1家。尽管我国是最大的货物贸易国、最大的制造业国家,但很多贸易额和产值是跨国公司在我国产业链布局的结果。我国参与全球产业链以低端加工组装环节为主,尽管近些年在产业链中的地位有所上升,但在核心零部件、自有品牌影响力和产品质量等方面有明显差距,对发达国家的技术依赖严重。与东盟国家相比,在有些领域我国制造能力水平相对较高,但整体上均处于低端制造环节,很多产业的发展被动受制于跨国公司全球产业链布局的影响。

最后,我国在区域产业分工格局中的优势面临被弱化和稀释的风险。中美大国博弈、地缘政治、产业链安全、发展模式、意识形态、劳工标准以及价值观等非经济因素对产业链供应链布局的影响越来越大。受美国技术出口管制和与我国科技脱钩和“去中国化”的影响,一些制造业已向东盟国家转移。如果加上日本、韩国、澳大利亚、新西兰以及新加坡等发达经济体,我国在区域产业分工格局中的优势更是面临被弱化和稀释的风险。

(三)人民币在区域内还面临来自日元的有力竞争

日元作为外汇储备货币的量高于人民币,人民币在全球外汇储备中的货币量相当于日元货币量的40%左右,而且日元长期作为全球第四大支付货币,只是在近年人民币国际支付额才呈赶超态势。SWIFT数据显示,人民币国际支付份额于2021年12月提高至2.7%,超过日元成为全球第四大支付货币。日元在区域化方面与人民币存在竞争关系。尽管我国长期是东盟最大的贸易伙伴,但日本、美国分别是东盟第二、三大贸易伙伴,日本与东盟经贸合作不断深化。日本与印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国等5个东盟国家签订了货币互换协议。日本还是东盟国家最终产品出口的主要市场之一,在全球产业链尤其是在亚洲区域产业链中居领导地位,这也加强了日元在东盟国家贸易结算中的优势地位。综上所述,日元在东盟国家比人民币具有优势,尤其是在中美对抗加剧的情况下,日元的优势地位可能会进一步增强。

(四)我国金融市场的发展水平、金融开放程度以及金融自由化程度尚不足以支撑人民币广泛的国际使用

国际储备货币的发行国要为其他货币当局提供高安全性、高流动性的适合外汇储备投资的投资产品,类似美国国债市场的债券市场已成为最重要的外汇储备投资渠道。尽管我国债券市场不断扩大对外开放,但是我国债券市场的发展还不成熟,境外机构投资者持有规模还比较小。截至2022年4月末,我国债券市场余额为138.2万亿元人民币,共有1035家境外机构投资者进入我国债券市场,总持债规模为3.9万亿元人民币,较2017年末增长了225%。截至2023年4月末,境外机构在我国债券市场的托管余额为3.2万亿元,出现了下滑,占我国债券市场托管余额的比重为2.2%。我国资本账户也只实现了有限开放,人民币还不是可自由兑换货币,境外人民币存量有限,人民币作为第三方货币在跨境结算和支付中使用的条件尚不具备。此外,我国金融市场开放尽管在市场准入方面取得了重大突破,但是在透明度、特定信息处理、支付和清算以及审慎措施认定等方面与国际通用的价值理念和规则标准仍有较大差距。尽管我国金融业对外开放的大门越开越大,不断推出扩大开放的举措,取消了银行、证券、基金、期货、人身险等业务领域的外资股比限制,有序推进了跨境、证券市场的互联互通,推动了沪深港通、沪伦通、债券通以不断完善合格投资者制度,2020年版的金融业外商投资准入负面清单已经清零,但外资金融机构在我国的实际业务占比仍然非常有限,尤其是近年来由于受监管规则等因素影响,一些外资金融机构撤出了我国市场。金融脱钩的现象也反映了我国金融市场开放度仍然有待提高,金融开放水平和自由化程度也有待加强,这也是人民币成为国际广泛使用货币的重要阻碍。

京公网安备 11010602130025号

京公网安备 11010602130025号