近日,一场围绕农村集体土地征收补偿及成员资格认定的纠纷,在广东省惠州市仲恺高新区潼侨镇金星村邓村坎村悄然发酵,并随着法院裁判的公布,引发了广泛的舆论关注。村民黄创新实名举报,称自己及家人的土地被征收后,相关经济补偿款却未能获得,背后的原因则指向合作社成员资格被“人为”否认。

(黄创新家被征用的土地)

土生土长的村民,为何成了“外人”?

黄创新是邓村坎村的原住民,自幼在此居住,父母、兄弟至今仍生活在村里。80年代“分田到户”时,他家以父亲黄运生为户主,分得16亩责任田(人均2.67亩),后又承包山地及旱地40余亩(人均6.67亩)。这些土地由家人耕种至今,他和弟弟黄创忠一起随父亲共同履行缴纳公粮等义务,是村里公认的“有地、有户、有义务”的村民。

因打工、读书需要,黄创新与二弟黄创忠于90年代迁出户口,后分别于2021年7月、9月在村长黄锦新同意下将户口迁回村里(有录音为证)。户口迁回村后,黄创新不仅在村里保留祖屋,还按“一户一宅”政策新建房屋并领取门牌号,闲暇时仍在村中居住,与集体的生产生活联系从未中断。

(黄创新一家的老宅)

然而,2023年村里因“人文生态纪念园”项目征地,同村村民人均获59万元补偿,黄创新一家却被合作社拒之门外。理由是:合作社通过“户代表会议”表决,认定他“不具备成员资格”。

414万补偿款被截留,法律依据何在?

2023年3月,《仲恺高新区管委会关于仲恺高新区人文纪念园项目征收土地预公告》发布,明确邓村坎股份经济合作社获征地补偿款407万余元。2024年,政府已向黄创新家庭发放部分青苗及地上附着物补偿款(联发大道项目16.6万元、人文纪念园项目43.4万元),确认其对14.3389亩土地的承包权益。

但涉及集体土地的征收补偿款,合作社却以“非成员”为由拒绝发放。按同村标准,黄创新及家人(共5人)应得“人文生态纪念园”项目补偿295万元,加上14.3389亩土地的征收款119万余元,合计414万余元。

黄创新质疑:政府已认可其土地承包权,为何合作社能截留集体补偿款?《广东省农村集体经济组织管理规定》明确,“户籍在本村、履行义务的原生产队成员及其子女,属集体经济组织成员”。他出生在本村、户籍已迁回村里、承包地耕种至今、曾参与集体活动,完全符合成员资格条件。

合作社的“权力”,是否越界?

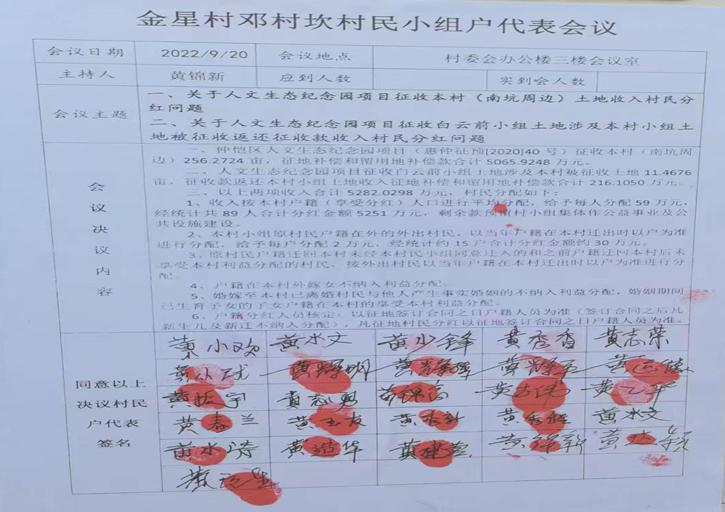

邓村坎股份经济合作社成立于2020年,此次否定黄创新成员资格的依据,是2023年11月1日的“户代表会议”:28户户代表中27人参与表决,25人反对。

(村民代表会议)

但这场表决疑点重重:

黄创新2021年迁回户口,合作社及村民早已知晓其建房、耕种等行为,为何拖延至征地时才突击开会?

黄锦新作为社长,其“同房”兄弟在村中小组占多数,表决结果是否客观公正?

黄创新迁回户口时,黄锦新曾明确同意(有录音),为何征地时突然反口?

更关键的是,合作社作为2020年成立的组织,其章程并未明确成员资格认定标准,却直接以“表决”否定村民合法权益。《中华人民共和国村民委员会组织法》规定,“村规民约及村民会议决定不得与法律抵触,不得侵犯村民合法财产权”。黄创新认为,这场表决实质是黄锦新借“集体决策”之名,行侵占之实。

两级法院驳回诉求,公平正义何在?

为讨回公道,黄创新提起行政诉讼,请求确认成员资格并撤销政府《行政处理决定书》。但两级法院均以“合作社表决结果符合程序”为由驳回诉求,认为“户口迁入人员的成员资格应由合作社表决确定”。

黄创新不解:法院忽视了其“原住民”身份、土地承包历史及义务履行事实,仅以一份程序存疑的表决作为依据,是否有失偏颇?

《广东省农村集体经济组织管理规定》第十五条明确,“原生产队成员及其子女,户籍在本村且履行义务的,属集体经济组织成员”,这一规定为何未被充分考量?

这场纠纷的本质,是个体合法权益与集体组织权力的碰撞。邓村坎合作社成立仅5年,却要否定村民数代人的土地权益,其权力的合法性、边界在哪里?

专家指出,当前农村合作社的章程大多由村小组成员主导制定,存在民主监督不够、家族化倾向严重等问题。而成员资格一旦被任意否定,就可能导致村民丧失对土地、房产、收益的多项权利,形成事实上的“村内排斥”。

有法律界人士呼吁,相关监管部门应加强对集体经济组织的章程审查与成员资格认定过程的规范化监督,避免村级组织“权力下沉”变为“权力滥用”。

“土地是农民的命根子。”当合作社的“合作”变成了“排他”,当集体组织变成了家族的工具,受损的不仅是某一个村民的权益,更是法律秩序与农村治理的根基。黄创新及其家人的诉求很简单:拿回依法应得的征地补偿款,维护作为村民的基本权益。他们实名举报,不仅是为自己讨公道,更是希望厘清一个原则:任何集体组织的权力,都不能凌驾于法律之上;任何“民主表决”,都不能成为侵犯村民合法权益的工具。

京公网安备 11010602130025号

京公网安备 11010602130025号