中国的书画作品除了笔墨之外,印章也是其中一个重要组成部分。但当前中国书画艺术界,“很多书画家用印非常不讲究”,“尤其是画家用印”(石开语)。

考古证明,中国印应该产生于古代制陶,约有七八千年的起源史。第一阶段:从出现战国古玺以前,基本属于起源期。第二阶段:从战国至秦、汉、唐、宋、元时期,中国印基本都处于实用阶段,主要用作官方印信等。第三阶段:从元之后,中国逐渐形成文人篆刻印章的风气。

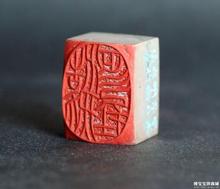

到明清之后,已经成为定势,中国形成了篆刻流派时代。明清时期历史上能留得下来的最著名的是文彭、何震、王冕等书画艺术大家的了篆刻流派,到此时,中国文人步入篆刻殿堂的风气已经形成。到民国时期,基本上各种各样字体的篆刻及其他篆刻艺术表现形式就都有了,这一时期中国篆刻史上最知名的大家分别为吴昌硕和高士陵。第四阶段:1980年至今。特别需要指出的是,1980年至今这个阶段,注定是篆刻艺术将在中国文化艺术史上发挥举足轻重作用的、开创一代新风的历史性阶段。这一时期的著名篆刻家有冯远、韩天衡、石开等。中国篆刻把中国书法、国画章法、镌刻的刀法这三者完美的结合,一方上乘的印中,即有豪壮飘逸的书法笔意,又有优美悦目的绘画构图,并且更兼得刀法生动的雕刻神韵。可称得上“方寸之间,气象万千”。作为中国传统艺术的一个品类,篆刻已经具有不可替代,特有的魅力与作用。中国篆刻不仅独立发展成为中国传统文化中的一颗璀璨明珠,更成为中国书画艺术发展旅途中不可或缺的伴侣,诗、书、画、印的修养如何,已经成为鉴评当代中国书画作品及书画艺术家水平的普遍性指标。

中国1980年至今的大书画家,如:黄宾虹、齐白石、傅抱石等,他们的章都是自刻自用的,所以其印章与自己的书画作品浑然一体,体现了极高的艺术境界;潘天寿有部分自刻印章,但他更欣赏余任天先生的篆刻,书画上所用的印章基本上都源自于余任天先生;张大千先生则悦于方介堪和陈巨来先生刻的章。这些艺术家修养全面:画得好,字好,诗(文)好,印好,这才能称的上:“书画大家”。诗(文)、书、画、印有一项是短板的话,那作品的层次就会被拉下来,就不是完美的作品。经典的绘画作品每个细处都是耐人赏鉴、耐人品味、耐人寻味、耐人深思的。作品中所选印章与画风是否协调一致、闲章的词句是否高雅、打印的位置是否得当、朱白的搭配是否和谐、印泥的颜色是否讲究等等都是这幅作品艺术及历史价值的重要指标。

一幅书画作品完成后,落款用印,才算是完整的艺术作品。潘天寿先生讲:“中国印章的朱红色,沉着、鲜明、热闹而有刺激力”,“印章在画面布局上发挥着极大的作用”。

一般情况下,中国书画的用章以不超过三方印章为佳,即:一名章、一字号章、一闲章,也称名号章、斋馆章、闲章。钤盖位置有起首章、压角章之别,我们的前辈们把篆刻与书法、绘画相提并论,称为“金石书画”,作品上印章钤盖得当,会相得益彰、锦上添花,起到“画龙点睛”作用。

首先,作品用印大小要适宜,要审视书画作品的幅式大小而相应配置,古人云:“用图章,宁小勿大,大则不雅”,一般说所选的印章应略小于落款的三分之一,且用印不宜过多过滥。

其次,下款用印,应用名章与字号章。将印章盖在姓名下面,所盖第一方印应是姓名印,其次是字号印或斋馆印。

第三,名章与字号章形制要一朱一白、一阴一阳、大小一致。二印必须阴阳合用,阴文在上,阳文在下,才能朱白相映成趣。

第四、要权衡轻重,从视觉看因白文印分量较重,所一般墨色浓重的作品宜先盖白文印,以使红彤彤的朱色与乌墨的墨色产生强烈的视觉效果,工楷之作,一般选用先盖朱文印。

最后,选用印章一般要与书画作品的风格协调一致,如奔放雄健的书法也不宜使用娟秀工丽的印章。六、不能使用呆板或内容不适宜的印章,既印文内容要和书画作品格调意趣大体互不相悖。比如一幅梅花傲雪图你盖上一枚“难得糊涂”,就有些不伦不类。

此外,还要注意印章数量要适度。字画作品上没有印章是一种缺憾,便数量太多,则有喧宾夺主、画蛇添足的感觉。八、匠刻印章,不可用于书画作品之上,需用艺术家所刻石章为最佳,且印章篆刻水平越高,则可为作品增色。九、绘画作品上,花头、鸟尾、树枝、山顶上,不可落款盖印,这一点常作画者应明白,不可不懂。十、使用印泥要讲究,需用上等书画印泥,好的印泥可使画面增色,劣印泥走油模糊,会给作品减少精神。

本文作者:李军鹏(中央党校编辑部主任、中国书画艺术研究院副院长、慈善中国书画院副院长)

京公网安备 11010602130025号

京公网安备 11010602130025号